4月19日 – 今日は何の日?

準備中でごめんなさい!

ピックアップ TODAY!

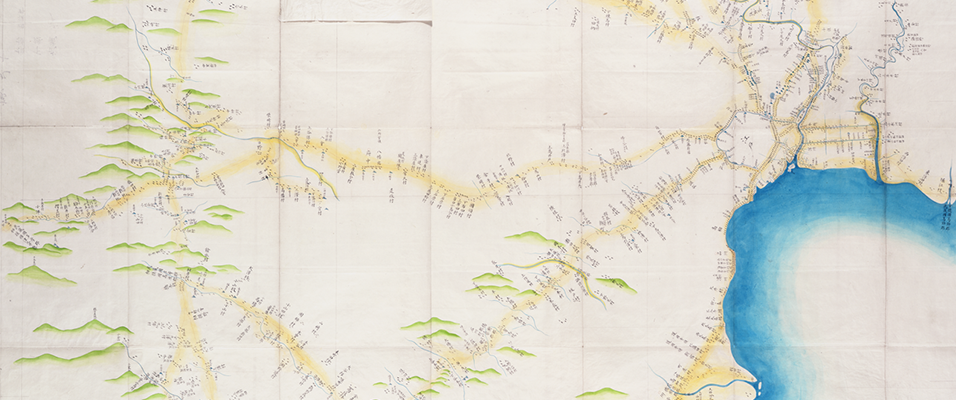

「地図の日」とは?

1800年(寛政12年)のこの日、伊能忠敬(1745~1818年)が蝦夷地の測量に江戸を出発。この日にちなんで、「地図の日(最初の一歩の日)」が記念日とされています。

伊能忠敬のエピソード

「伊能忠敬」についてはGoogleで検索すれば、多くヒットしますので、簡単にまとめておきますと

- 商人なのに「名字帯刀」

- 50歳で天文学者に弟子入り!

- 17年かけて日本全国へ

- 蝦夷地から九州までに及ぶ地図の完成

となります。

商人なのに「名字帯刀」

1762年に酒造家の伊能家に婿入りして名主となります。その伊能家は酒や醤油の醸造、貸金業、利根水運などに関わり、村の中でも大きな力を持っていましたが、当主不在の期間が長く事業を縮小していました。そこで忠敬は家の再興に手腕を発揮した結果、名字帯刀を許可されて、村方後見役を命じられるほど回復します。

1794年に伊能家の再興を果たした忠敬は、家督を長男・景敬(かげたか)に譲り、暦学を学ぶための準備を始めたのです。

翌年50歳になった忠敬は、江戸の幕府暦局(暦を作成する天文学機関)にむかい、暦局の第一人者である19歳年下の天文学者・高橋至時(たかはしよしとき)に異例の弟子入りを果たします。

歴史上の出来事

- 1160年(永暦元年3月11日) - 平治の乱に敗れた源頼朝が伊豆に流される。

- 1326年(嘉暦元年3月16日) - 北条高時の出家に伴い、北条貞顕が鎌倉幕府第15代執権に就任。10日後に退任。

- 1880年 - 新約聖書の日本語訳が完成。

- 1910年 - パウル・エールリヒと秦佐八郎が梅毒の治療薬サルバルサン(606号)を発見。

- 1915年 - 日本海軍の巡洋戦艦「榛名」・「霧島」が竣工する。

- 1926年 - 堤康次郎により国立学園小学校が設立される。

- 1928年 - 田中義一内閣が中国・国民革命軍の北伐再開に対応して第二次山東出兵を決定。

- 1950年 - 公金1億円を横領して逃亡していた鉱工品貿易公団職員とその妻が出頭。会見で同公団総裁が「あれくらいは女中のつまみ食い程度」と発言したことから「つまみ食い」が流行語に。

- 1951年 - 第55回ボストンマラソンで、日本人で初参加の田中茂樹が優勝。

- 1953年 - 第26回衆議院議員総選挙。第1回総選挙以来63年間議席を守ってきた尾崎行雄が落選。

- 1954年 - 文京区小2女児殺害事件: 文京区立元町小学校に侵入した覚醒剤中毒者が、トイレで小学2年の女児を暴行・殺害。

- 1954年 - 映画『ローマの休日』が日本で封切り。

- 1983年 - 菅島事故: 航空自衛隊小牧基地所属のC-1輸送機2機が三重県鳥羽市沖の菅島に相次ぎ墜落、搭乗していた自衛官計14名が死亡。

- 1984年 - 俳優の長谷川一夫と冒険家の植村直己に国民栄誉賞が贈られる。

- 1988年 - NTTが東京・大阪・名古屋でISDNのサービスを開始。

- 1989年 - 京都で国連軍縮会議開幕、31か国が参加。

- 1990年 - フジテレビ系列で『世にも奇妙な物語』が放送開始される。

- 1995年 - 東京外国為替市場で1ドル=79.75円の当時としては史上最高値に達する。

- 1995年 - 横浜駅異臭事件が発生。犯人は同年の7月6日に逮捕。

- 2012年 - 前年に事故が発生した東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機が、電気事業法に基づき廃止。

- 2018年 - 宮崎県えびの市の霧島山系・硫黄山が噴火。

- 2019年 - 東池袋自動車暴走死傷事故: ブレーキとアクセルの踏み間違い事故によって歩行者2人が死亡、9人が負傷。日本で高齢ドライバー問題が社会的に注目される契機となった。

(Wikipediaより国内抜粋)

記念日・行事・お祭り

| 地図の日(最初の一歩の日) | 1800年(寛政12年)旧暦 4月19日(新暦6月11日)、伊能忠敬が蝦夷地の測量を行うために江戸を出発したことに由来します。 伊能忠敬は約17年をかけて日本全国を測量。弟子たちと『大日本沿海輿地全図』を完成させ、国土の正確な姿を明らかにしました。 |

|---|---|

| 良いきゅうりの日 | 冬でも温暖な気候と豊富な日射量、そして高い栽培技術を生かして生産された美味しいきゅうりをアピールするため、JAあいち経済連の西三河冬春きゅうり部会が制定。日付は「よ(4)い(1)きゅう(9)り」(良いきゅうり)と読む語呂合わせから。 |

| 飼育の日 | 飼育係をはじめとして動物園、水族館で働く人のさまざまな仕事を紹介し、その仕事への理解を深めてもらうとともに、施設への関心を高めてもらいたいと、(公社)日本動物園水族館協会が制定。日付は「し(4)い(1)く(9)」(飼育)と読む語呂合わせから。 |

| 乗馬許可記念日 | 1871年(明治4年)4月19日、それまで武士にのみ認められていた乗馬が庶民にも許可されました。 |

| 食育の日 | 食を通した教育の「食育(しょくいく)」をより深く考え実践する機会にしてほしいと、三基商事(株)が制定。日付は「し(4)ょくい(1)く(9)」(食育)と読む語呂合わせから。 これとは別に内閣府・食育推進会議が毎月19日を「食育の日」に制定しています。 |

| 収育の日 | 片付けを通して子どもたちに幸せに生きる力と知恵を育む「収育」と、その考えを多くの人に知ってもらいたいと、(一社)日本収納検定協会が制定。日付は「し(4)ゅうい(1)く(9)」(収育)と読む語呂合わせから。 |

本日の誕生日

4月19日には、デヴィッド・リカード(経済学者)、岡潔(数学者)、エリオット・ネス(捜査官)、源氏鶏太(小説家)、千宗室/15代(茶道家)、ダドリー・ムーア(俳優)、久世光彦(演出家)、バーニー・ウォーレル(ミュージシャン)、沼田義明(ボクシング)、村野武範(俳優)、和田慎二(漫画家)、木村清(すしざんまい創業者)、根本りつ子(女優)、星奈優里(女優)、リバウド(サッカー)、坂下千里子(タレント)、玉城ちはる(女優)、マリア・シャラポワ(テニス)、小嶋陽菜(タレント)、髙橋礼華(バドミントン)が誕生しています。(敬称:略)