4月2日 – 今日は何の日?

準備中でごめんなさい!

ピックアップ TODAY!

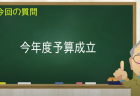

岩倉具視の「新五百円札」

1951年(昭和26年)のこの日、政治家・岩倉具視(いわくら・ともみ、1825~1883年)の肖像画入りの500円札が日本銀行より発行されました。

当時の1000円札と100円札の間を埋めるべく500円札(B号券)が発行され、表面は岩倉具視の肖像画をモデルにしたもので、中央上下には法隆寺が所蔵する玉虫厨子の透金具のレリーフ模様を描き、左右には「500」および「五百」の文字と日本銀行行章のマイクロ文字を敷き詰められています。

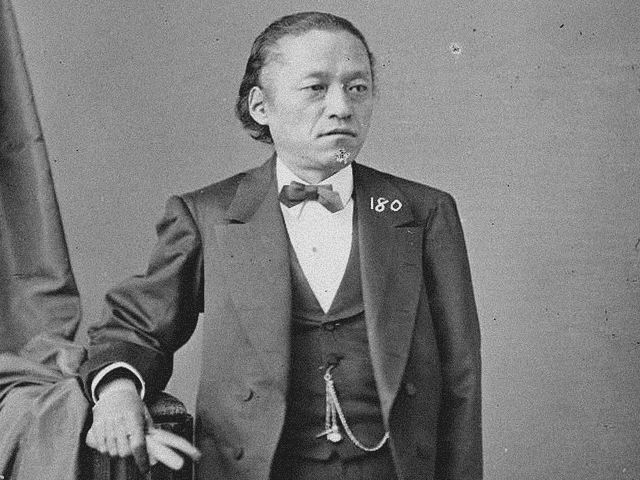

裏面は山梨県大月市の雁ヶ腹摺山山頂から撮影した写真を原画とした富士山で左側の額面金額「500」が表示された円形の輪郭の周囲には蓮花模様を描き、更にその外側を中尊寺金色堂の天蓋の「藤原模様」が取り巻く構成となっています。

寸法は縦76mm、横156mm。野菊と「500」の透かしが入っています。この500円札は1971年(昭和46年)1月4日に支払いが停止されました。

1969年(昭和44年)に発行されたC号券は、新たな印刷技術や偽造防止技術を取り込んだ形となっています。

500円硬貨に変わった理由は?

500円札の発行が停止されたのは1994年(平成6年)4月1日で、1982年(昭和57年)4月1日に五百円硬貨が五百円紙幣(岩倉具視の肖像のC五百円券)に替わり登場しました。

少しずつインフレが進み物の値段があがってきたため、今まで登場する機会の少なかった「500円」の使用頻度が高くなったからです。よく使うお金が紙だと劣化が早いので、傷みにくい硬貨に変更しました。

百円硬貨の流通高が硬貨全体の60%を超え、また自動販売機の急速な普及を背景として更に高額面の硬貨が求められたことにより、世界的にみれば異例の高額面硬貨として発行されました。

歴史上の出来事

- 1000年(長保2年2月25日) - 女御藤原彰子が新たに一条天皇の皇后に冊立されて「中宮」を号し、中宮を号していた皇后藤原定子が「皇后宮」となる。

- 1332年(元弘2年/正慶元年3月7日) - 鎌倉幕府が、元弘の乱で挙兵した後醍醐天皇の隠岐への流罪を決定。

- 1624年(寛永元年2月15日) - 猿若勘三郎(初代中村勘三郎)が江戸京橋に猿若座(後の中村座)を開く。江戸歌舞伎の始まり。

- 1890年 - 皇紀2550年を記念して官幣大社として橿原神宮を創建。初代天皇とされている神武天皇を祀るため、神武天皇の宮廷があったとされる畝傍橿原宮の地に創建された。

- 1904年 - 小泉八雲がアメリカで『怪談 (Kwaidan)』を刊行。

- 1905年 - 瀬戸自動鉄道(現在の名鉄瀬戸線)で蒸気動車の運行が開始される。日本初の気動車運行。

- 1922年 - 『週刊朝日』『サンデー毎日』が創刊。

- 1951年 - 岩倉具視の肖像の新500円札が発行される。

- 1979年 - テレビ朝日系アニメ『ドラえもん』が放送開始。

- 1988年 - 北神急行電鉄北神線(現在の神戸市営地下鉄北神線)が開通。

- 1989年 - NHK特集を改めたNHKスペシャルがNHKで放送開始。

- 1994年 - 兵庫県神戸市の東神戸港に架かる阪神高速5号湾岸線の東神戸大橋が開通。斜張橋としては日本第5位の長大橋で、関西では1番の長大橋。

- 1997年 - 愛媛県靖国神社玉串料訴訟で、最高裁が、愛媛県知事が靖国神社に玉串料を公費支出したのは違憲と判決。

- 2000年 - 小渕恵三内閣総理大臣が体調不良を訴えて緊急入院、意識不明になる(5月14日に死去)。

- 2005年 - 仙台アーケード街トラック暴走事件。3名が死亡。

(Wikipediaより国内抜粋)

記念日・行事・お祭り

| 図書館開設記念日 | 1872年(明治5年)旧暦4月2日(新暦5月8日)、東京・湯島に日本初の官立公共図書館「書籍館」が開設されたことに由来します。 |

|---|---|

| 巻き爪ケアの日 | 巻き爪を根本的にケアするには、歩き方と足の機能を見直すことが大切であることを多くの人に知ってもらいたいと、(株)メディカルケアが制定。日付は「よ(4)いつ(2)め」(良い爪)と読む語呂合わせから。 |

| 世界自閉症啓発デー | 自閉症についての理解を深めるため、国連総会で制定。 厚生労働省は4月2日から8日までを「発達障がい啓発週間」として、自閉症をはじめとする発達障がいについての関心や理解を深めるための活動を行っています。 |

| 国際子どもの本の日(International Children’s Book Day) | 子どもの本を通して国際理解を深めようと、国際児童図書評議会(IBBY)が制定。日付は、デンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの誕生日(1805年4月2日)から。 この日に合わせて、世界各国で子どもの本への関心を呼び起こすためのイベントが開催されます。 |

| リーブ21・シャンプーの日 | 頭皮の毛穴に皮脂やフケなどの老廃物が溜まり塞がれてしまっていると髪の成長にも悪影響を及ぼすことから、シャンプーの大切さを伝えたいと、(株)毛髪クリニックリーブ21が制定。日付は「シャン(4)プー(2)」と読む語呂合わせから。 |

本日の誕生日

4月2日には、トーマス・ジェファーソン(アメリカ合衆国大統領)、ハンス・クリスチャン・アンデルセン(童話作家)、エミール・ゾラ(小説家)、ジャック・ブラバム(レーシングドライバー)、マーヴィン・ゲイ(歌手)、レオン・ラッセル(ミュージシャン)、岡本綾子(ゴルフ)、忌野清志郎(ミュージシャン)、浅茅陽子(女優)、伊藤咲子(歌手)、高橋尚成(プロ野球)、ステファン・ランビエール(フィギュアスケート)、ステファン・ランビエール(フィギュアスケート)、堀田真由(女優)が誕生しています。(敬称:略)